Una curiosa triade

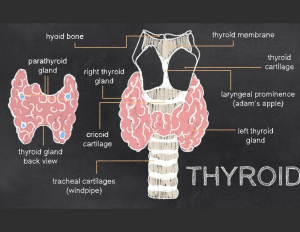

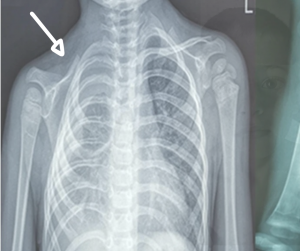

Studi sperimentali hanno provato che, incredibilmente, la somministrazione di ormoni tiroidei (TSH) sia in grado di ridurre i danni di un infarto. In seguito, per esempio, ad infarto miocardico acuto (IMA), tali ormoni migliorerebbero la funzione miocardica. Oggi possono dirsi assodati i legami funzionali tra sistema cardiovascolare, ormoni tiroidei e vitamina D. Proprio pochi giorni fa uno studio ha dettagliato quelle che potrebbero essere le anomalie provocate da questa triade. Per esempio, al manifestarsi di un infarto, disturbi della tiroide anche minimi (ad es. Sindrome da T3 bassa), potrebbero associarsi a prognosi avversa.

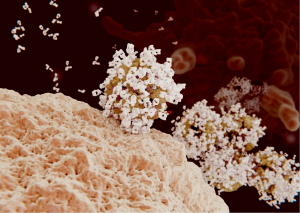

Anche la vitamina D, quando non presente nelle giuste quantità, può causare patologie cardiovascolari. La carenza di questa sostanza, infatti, non è solo all’origine di problemi alle ossa, come si crede comunemente, ma di diverse altre patologie: diabete di tipo 2, neoplasie, malattie da stress ossidativo (es. Hailey Hailey Disease), malattie infiammatorie (es. Sindrome di Sjögren), malattie autoimmuni e via dicendo.

Indaghiamo più nel dettaglio la fisiopatologia di questa triade – ormoni tiroidei, vitamina D e sistema cardiovascolare – che opera in modo così stretto.

La vitamina D e il sistema cardiovascolare

É noto che la vitamina D influenzi le malattie cardiometaboliche attraverso numerosi meccanismi: modulazione dell’attività muscolare, del sistema renina-angiotensina-aldosterone, dello stress ossidativo e della risposta infiammatoria. La grande novità consiste nel fatto che il rischio cardiovascolare oggi, per la prima volta, viene legato alla quantità ematica di vitamina D. Se i recettori della vitamina D sono presenti in una varietà di cellule e tessuti, incluse le cellule del muscolo cardiaco, non deve stupire più di tanto il dato che la vitamina D possa influenzare la contrattilità cardiaca. Proprio per queste ragioni la carenza cronica di questa sostanza predisporrebbe all’ipertensione e alla fibrillazione atriale e aumenterebbe, di conseguenza, il rischio di aritmie letali. Purtroppo, per ovviare a queste situazioni, non sempre basta l’assunzione di integratori a base di vitamina D: in moltissimi, infatti, in età adulta, sviluppano resistenza a questa sostanza.

Gli ormoni tiroidei e il cuore

Ampiamente riconosciuto è il ruolo degli ormoni tiroidei nel sistema cardiovascolare: lievi alterazione di questi ormoni possono aumentare il rischio di patologie cardiovascolari. Gli ormoni tiroidei, inoltre, giocando un ruolo cruciale nella regolazione di tutte le funzioni metaboliche del corpo umano, agiscono a livello cardiovascolare, influenzandone contrattilità cardiaca e resistenza vascolare sistemica. Non solo. Nelle malattie croniche, essi sono in grado di promuovere processi rigenerativi e riparativi ai fini di compensare condizioni di stress sistemico (Sabatino et al.,2014): in altre parole, sono in grado di avviare lo sviluppo di nuovi vasi sanguigni (angiogenesi), ridurre la morte cellulare (apoptosi) e migliorare la funzione ventricolare.

La vitamina D e le malattie della tiroide

L’apporto di vitamina D riveste, come attestano numerosi studi, un ruolo chiave anche nella predisposizione a molte malattie autoimmuni (sclerosi multipla, diabete di tipo 1, artrite reumatoide e via dicendo), anche della tiroide: tiroidite di Hashimoto, di Graves, post-partum. Non solo. Scarsi livelli ematici di vitamina D potrebbero giocare un ruolo persino sulla insorgenza e progressione del cancro della tiroide. Questa sostanza, di conseguenza, potrebbe rivelarsi utilissima nel trattamento di questa patologia, al netto di difficoltà ad assorbirla, come già accennato.

Il nostro corpo, insomma, non funziona per compartimenti stagni, ma esiste in funzione delle numerosissime interazioni tra le sostanze che in esso viaggiano. Per scoprirne i segreti profondi, è necessario proprio lavorare per decifrare queste interazioni, questo alfabeto nascosto.

All’evento ha partecipato anche la Dott.ssa Alessandra Scarabello, neopresidente del Comitato Scientifico

All’evento ha partecipato anche la Dott.ssa Alessandra Scarabello, neopresidente del Comitato Scientifico

Pemfigo Foliaceo e Alopecia

Pemfigo Foliaceo e Alopecia

Dunque, se parliamo del contesto sanitario, il

Dunque, se parliamo del contesto sanitario, il